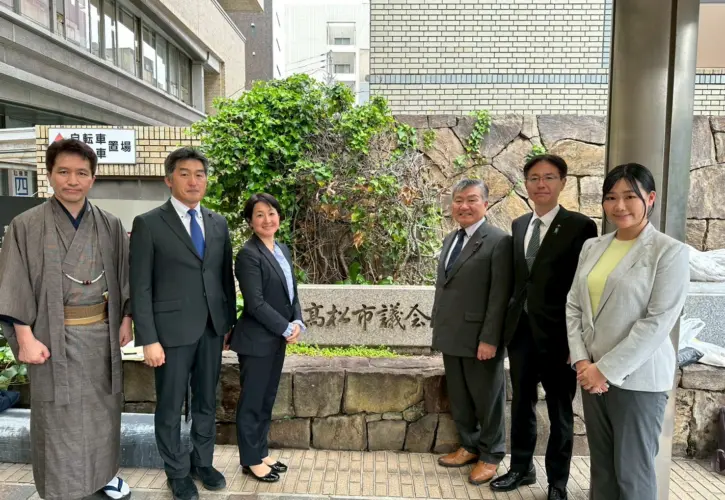

2025年4月23日(水)〜25日(金)に、所属会派の区議とともに香川県高松市・徳島県徳島市へ視察へ伺いました。

視察項目1:丸亀町商店街再開発事業について(高松市)

板橋区では、ハッピーロード大山商店街の再開発が進んでいます。そこで今回は同様に商店街として再開発に取り組んできた、丸亀町商店街の事例についてお伺いしました。

高松市の丸亀町商店街は、郊外型モールの影響で通行量や居住人口が減少し、再開発が進められました。定期借地権方式で土地を共有化し、住民回帰を促すためにマンションを建設。まちづくり会社が一括管理し、街区ごとにテーマ設定も行いました。駐輪場整備や高架アーケード、イベント開催、子育て施設の整備など多角的な施策を展開。空き店舗は減少し、通行量は増加、税収も14年で黒字化するなど一定の成果が見られました。

![]() 岩永の考え

岩永の考え

地元コミュニティ中心に、官民が一体となって商店街の再生に取り組んだ好事例でした。商店街再生には、ハード整備以上に「地域経営」が鍵となると考えます。行政はハブ機能を果たしつつも、民間の主体性と中長期的視点を尊重した制度設計(エリアマネジメント支援、事業者支援等)を行わねばなりません。板橋区内の再開発においても、地域特性を活かしたまちづくりを推進する体制の構築が必要です。

視察項目2:スマートシティたかまつについて(高松市)

板橋区では、各種業務やサービスのDX化を進めています。そこで、市としてスマートシティ化を掲げている高松市にお話を伺いました。

高松市は行政・経済の中心都市として、G7情報通信大臣会合を契機に「スマートシティたかまつ」を重点政策として推進。毎年アクションプランを更新し、各施策ごとにKPIを設定しています。産学官民連携による協議会形式で運営し、防災ダッシュボードの構築、ICTを活用した教育支援、駐車場混雑の可視化アプリ開発などに取り組んでいます。

![]() 岩永の考え

岩永の考え

高松市では、防災や観光客の動線調査など、地域課題に即したICT活用が印象的でした。お話を伺う中で、取り組んでみたものの長期的な実用には至らなかった施策もいくつかあるということでしたが、まず取り組んでみる、という姿勢は評価すべきと考えます。板橋区におけるDX推進においては、利用者本位の設計とデータ利活用のルールづくりが重要だと考えています。特に、住民サービスの利便性向上(例:子育て支援、福祉手続き)と、防災・防犯分野でのDXについて、高松市含む先進自治体のノウハウを参考にすべきです。

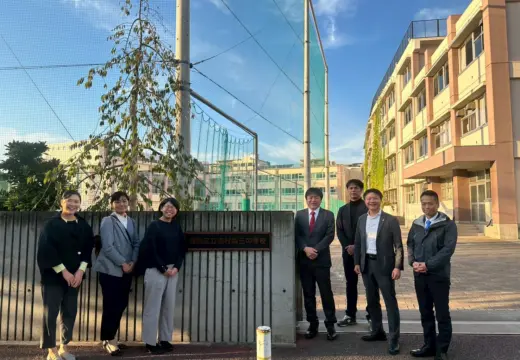

視察項目3:デュアルスクールについて(徳島県)

板橋区でも、さまざまな教育の形が求められている中で、徳島県が取り組むデュアルスクールが一つの選択肢として参考になると考え、今回お話を伺ってきました。

徳島県のデュアルスクールは、都市と地方の双方で学ぶ新しい教育制度で、移住促進も兼ねています。区域外就学を活用し、地元住民が柔軟に受け入れ、対応をしています。実施は市町村主体へ移行中で、受入実績は55件、うち3件が移住につながったそうです。子どもや家族に新たな気づきを与える制度として注目され、今後は参加自治体の拡大や制度の定量的評価が課題となっています。

![]() 岩永の考え

岩永の考え

都市部に住みながら一定期間地方の学校で学ぶ「二地域居住型教育」は、子どもたちの多様な学びと自己肯定感の育成、地域との関わりを通じた社会性の向上に寄与していることがよく分かりました。自治体や学校、家庭が柔軟に連携する仕組みが整備されており、教育の新しいあり方を提示していると考えます。人口減少・教育格差・子どもの多様性への対応という文脈において、「多様な学びの環境づくり」は今後ますます重要となります。板橋区においても、教育政策の分野での越境連携(地域間協定等)の可能性を探らねばならないと感じました。

視察項目4:ひょうたん島川の駅ネットワーク推進事業について(徳島市)

板橋区では、板橋区かわまちづくり基本構想の計画が今後実行される予定であるため、同様に水源を生かした街づくりに取り組む徳島市にお話を伺いました。

徳島市は「水都徳島」を掲げ、河川と桟橋の整備や夜間景観の向上に取り組んできました。ひょうたん島クルーズの運営はNPO「新町川を守る会」が担い、年間乗船者は約4.3万人。観光客は増加傾向だが地域住民の利用は減少しています。イベントや音声ガイドアプリ導入で若年層へのアプローチも進行中です。「川の駅ネットワーク構想」では認知度不足や利用障害が課題であり、行政と民間が役割を分担し連携強化を図っています。

![]() 岩永の考え

岩永の考え

市民協働による運営体制について、課題も伺ったものの、活力を感じました。水辺や公共空間の活用は、地域の価値向上や市民の愛着形成にも繋がります。板橋区の「かわまちづくり」においても市民参加型の企画運営を大切にすべきだと考えます。